Le 25-09-2025

Par Joël Perichaud, secrétaire national du Pardem aux relations internationales

La mondialisation néolibérale a vécu ses plus belles années d’hégémonie. Le leadership des États-Unis est désormais en déclin, malgré les efforts de Trump pour maintenir le reste du monde sous sa domination et préserver ses appétits d’ogre. L’entrée des BRICS+ sur la scène internationale, dont les membres font front commun pour s’émanciper du dollar roi, des principes néolibéraux et pour construire une alliance dans laquelle les pays restent souverains, marque un coup d’arrêt à la mainmise des États-Unis et de leurs obligés volontaires, dont l’Union européenne. Et c’est une très bonne nouvelle pour les peuples qui subissent les effets de la domination de l’Occident global depuis des décennies.

Mais comment est-on en train de passer d’un monde unipolaire à un monde multipolaire qui se dessine et dont les forces grossissent ?

Mieux comprendre les principes et les étapes de cette progressive transformation : voilà ce que vous propose ce texte. Oui il est long, mais c’est le prix à payer pour prendre la mesure des changements de fond qu’elle implique pour les peuples, y compris pour les Français.

Un monde unipolaire

Le capitalisme néolibéral mondialisé s’est étendu partout à travers le monde au tournant des années 1990 suite à la chute du mur de Berlin, à la fin du pacte de Varsovie et à la dissolution de l’URSS. Ce fut pour l’Occident, et particulièrement pour les États-Unis, une sorte d’état de grâce. Les USA vécurent leur moment unipolaire. Il s’agissait, en s’appuyant sur une prétendue démocratie libérale et un pseudo État de droit, d’imposer une version radicale de l’individualisme libéral. Les néolibéraux imposaient aux peuples la croyance en l’existence d’un sujet humain individuel, source unique de morale, impliquant la suprématie des droits individuels sur les droits collectifs, l’autonomie et la « réalisation de l’individu » comme valeur centrale du néolibéralisme.

Ainsi, en occident, surtout aux États-Unis, la mondialisation et la financiarisation de l’économie prirent les couleurs de l’idéologie néolibérale. La manipulation des « droits individuels » installa la primauté absolue de l’entreprise privée, de « l’expertise entrepreneuriale » et du leadership individuel. Les néolibéraux firent la promotion du désengagement et de la disparition des États-nations, du décloisonnement des institutions financières, de la déréglementation des finances et de la doctrine du ruissellement (un conte pour enfants…). Résultat : concentration du capital, des moyens de production, des grands médias et des centres de décision dans les mains d’une poignée d’ultra-riches. Une ploutocratie, constituée de 0,01 % de milliardaires apatrides, s’est installée aux commandes des économies et des pays. Concentrés en grande partie aux États-Unis, ces ploutocrates subventionnent les campagnes électorales de leurs candidats dans tous les partis : présidents, sénateurs, députés, des deux côtés de l’Atlantique et dans toute l’Union européenne.

Les États vassalisés plient l’échine

Les États occidentaux, tous infestés par l’idéologie néolibérale ont, depuis des décennies, fait mille courbettes aux grandes entreprises ainsi qu’à leurs patrons. Les gouvernements se sont fait concurrence entre eux pour les attirer sur leur «territoire». C’est à qui offrirait les plus grosses subventions, les plus grandes réductions d’impôt et les plus belles échappatoires fiscales. Ils ont réduit les impôts, éliminé la taxe sur le capital, favorisé l’évasion fiscale et demandé de très faibles redevances sur l’exploration, l’exploitation et les profits des compagnies extractives. Ils ont fait payer par leur population les coûts de la décontamination des terrains exploités après le départ des entreprises extractives. Ils ont subventionné grassement les grandes entreprises multinationales et applaudi aux salaires exorbitants ainsi qu’aux indemnités de départ démesurées (les parachutes dorés) données à leurs dirigeants.

Les États ont mis leurs administrations et les données numériques de leur population sous le contrôle des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etc.) et fait en sorte que ces entreprises rapaces ne payent pas d’impôt. Ils ont installé et étendu l’ubérisation à toute la société.

Mais la mondialisation néolibérale, soutenue par les gouvernements, a des conséquences désastreuses pour les États-nations. Dans les faits, ce qui est présenté aux peuples comme n’étant que des Traités de libre-échange approfondit toujours plus le fossé entre les grandes entreprises privées et les besoins réels des populations. La financiarisation de l’économie a permis aux entreprises de placer leurs bénéfices dans des actifs financiers au lieu de les réinvestir dans l’économie réelle. Cette politique a poussé à la création de bulles financières, aux investissements dans des produits dérivés ou aux placements dans les paradis fiscaux.

Concrètement, le néolibéralisme va donc de pair avec la délocalisation des entreprises et la désindustrialisation.

Le dollar US, pompe à richesse

La désindustrialisation de l’économie américaine, combinée à la montée en puissance de la Chine, a créé un vent de panique aux États-Unis. Pourquoi ? Bien sûr, les Américains ressentent douloureusement d’être supplantés sur le plan économique, mais le bien le plus précieux des Américains est le dollar. Les États-Unis sont d’abord et avant tout des producteurs de monnaie. Depuis les accords de Bretton Woods signés à la fin de la Deuxième guerre mondiale, la monnaie américaine jouit d’un privilège exorbitant : même après que les Américains eurent choisi, en 1971, de ne plus adosser leur monnaie à l’or, elle reste la devise de réserve mondiale.

Cette position dominante permet aux Américains de faire marcher la planche à billets et d’accumuler d’énormes déficits en toute sécurité car leur dette astronomique est toujours financée quoi qu’il arrive. En tant que monnaie de référence, le dollar US constitue une valeur sûre dans laquelle les autres pays investissent. Avec les dollars créés, les Américains peuvent se procurer tous les biens souhaités et vivre au-dessus de leurs moyens. Quant aux pays étrangers, ils peuvent, avec les dollars, acheter des biens et/ou réinvestir une partie de leurs profits dans l’achat de bons du Trésor américains. Ce système fonctionne encore, même si ses jours sont comptés.

Certes, les pays exportateurs sont des États vassaux des États-Unis, non seulement parce qu’ils veulent que les Américains continuent d’acheter leurs produits, mais aussi parce qu’ils veulent que leurs investissements dans le dollar américain leur rapportent des intérêts et des dividendes. Ils ne veulent donc pas que la valeur du dollar américain diminue.

Ce système a toutefois transformé les États-Unis en un pays importateur et donc déficitaire sur le plan de sa balance commerciale. La dette s’est progressivement alourdie pour atteindre des sommets : 36 000 milliards de dollars en juillet 2025 et qui dépassera 41 000 milliards de dollars avec la loi budgétaire qui vient d’être votée. Le déficit annuel de sa balance commerciale est de mille milliards de dollars. Cela ne pose pas de problème en soi aussi longtemps que le dollar américain est la devise de réserve mondiale, il n’y a pas de limite à s’endetter.

L’horizon s’assombrit

La plus grande menace pour les USA n’est pas seulement que l’économie de la Chine soit en pleine croissance et qu’elle devance celle des États-Unis en parité de pouvoir d’achat. Le vrai problème pour les États-Unis est que la Chine, jalouse de sa souveraineté, est pour cette même raison respectueuse de la souveraineté des autres nations et de leurs monnaies nationales. Elle accepte donc un commerce mondial dans les monnaies nationales des divers pays.

Or, plus elle s’engage dans un commerce international sans passer par le dollar, plus le dollar perd son statut de monnaie de réserve mondiale. C’est le processus en cours. Rappelons qu’au tournant des années 1990, le dollar représentait environ 70% des réserves de change des banques centrales et qu’en 2025, il n’en représente plus que 58%. La domination du dollar US décroît inexorablement et il risque donc de perdre de plus en plus de sa valeur.

Pour financer leur dette et continuer à attirer des investisseurs étrangers, les États-Unis devront alors hausser leurs taux d’intérêt ce qui contribuera au ralentissement de l’économie et à une dette de plus en plus lourde à porter. Cela entraînera de l’inflation et une augmentation du service de la dette. Les investisseurs étrangers, même les plus serviles, finiront par se demander si les États-Unis n’auront pas l’intention d’effacer leur dette ou de la restructurer à leur désavantage. Ces investisseurs auront donc tendance à se départir de leurs bons du Trésor américains et à diversifier davantage leurs partenaires commerciaux.

Pour empêcher que cela ne se produise, les États-Unis ont imposé des sanctions aux pays qui ne voulaient pas se plier à leur domination. En fait, ils ont imposé 18 000 sanctions à des individus, des entreprises et des États. Ils sont intervenus militairement 250 fois dans le monde depuis 1990 ; ils ont été en guerre pendant 231ans des 248 ans de leur existence comme État ; ils ont déployé 800 bases militaires dans une centaine de pays ; ils se sont assurés d’associer les pays vassalisés de l’Union européenne (UE) à l’application d’un ensemble de sanctions imposées à la Russie. En faisant passer l’opération militaire spéciale pour une agression non provoquée, les USA-UE-OTAN ont pu justifier l’interruption de la vente directe de pétrole et de gaz russe à l’UE. Et comme il vaut mieux « assurer », ils ont fait exploser le gazoduc Nordstream. Ils sont encore très présents au Moyen-Orient et, notamment, en Irak et en Syrie pour contrôler la circulation du pétrole et du gaz dans la région.

L’Occident néolibéral a donc imposé, par la force, sa domination. Mais, cela a eu l’effet contraire à celui qui était escompté. En cherchant à forcer les pays réfractaires à se soumettre, ils les ont incités à se méfier d’abord et à réagir ensuite. Quel sera le prochain pays à subir leurs sanctions ? Quel pays fera l’objet d’une invasion ou d’un changement de régime ? Quels États les États-Unis chercheront-ils à déstabiliser prochainement ? C’est la peur justifiée d’être les prochaines cibles qui poussent les pays du Sud global à s’organiser entre eux afin de développer des coopérations exemptes d’hégémonisme, de chantage, de menaces et d’agressions. Les États-Unis et leur comportement de voyou sont les meilleurs recruteurs de nouveaux membres pour les BRICS.

L’entrée en scène des BRICS

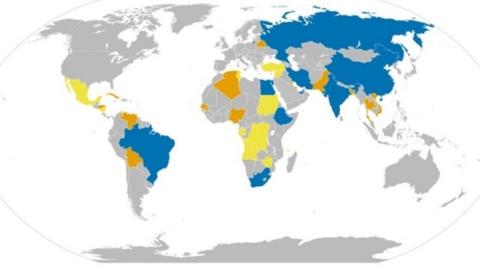

C’est dans ce contexte que sont apparus en 2009 les BRICS, des pays qui ne font pas partie du G7. Ce furent tout d’abord cinq pays : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Rejoints ensuite par 5 autres pays : l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie, l’Iran et l’Indonésie. Ces 10 pays représentent la moitié de la population mondiale et 35% du PIB mondial en valeur courante (44% en parité de pouvoir d’achat).

Dix autres pays ont, depuis 2024, le statut de partenaires des BRICS + : la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, le Kazakhstan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, l’Ouganda, l’Ouzbékistan et le Vietnam. Ces partenaires peuvent participer à certaines initiatives des BRICS, comme lors des sommets annuels, peuvent contribuer à la préparation et à la rédaction de documents officiels mais ne peuvent voter lors des assemblées.

La nouvelle banque de développement mise en place par les BRICS accorde déjà plus de crédits que la banque mondiale. Les membres participants ont tous une voix égale dans la distribution de ces crédits. Les BRICS ne répètent pas les exactions et les méfaits de l’impérialisme américain, mais cherchent à s’affranchir de l’emprise de l’Occident et surtout des États-Unis, sur l’économie mondiale. Ils développent des institutions indépendantes des instruments de domination de l’Occident global : le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM). À plus long terme, ils veulent procéder à la dédollarisation du monde en utilisant leurs propres monnaies pour les échanges internationaux, de se doter, ensuite, d’une monnaie commune (qui préserve les monnaies nationales et non d’une monnaie unique qui les fait disparaître) adossée à un panier de matières premières.

Bref, au lieu de se faire concurrence entre eux, les BRICS + ont pris l’initiative d’ouvrir et d’offrir une voie alternative aux peuples qui refusent la soumission aux États-Unis.

2025, RIO, tournant politique international

Pour la première fois, le XVIIe Sommet des BRICS (Rio de Janeiro, 7 juillet 2025) a vu participer, en plus des membres à part entière des BRICS, les États partenaires. Cette catégorie a été instituée lors du Sommet de Kazan (22 au 24 octobre 2024).

En outre, comme de coutume, les dirigeants des secrétariats de l'ONU, de l’OMS, de l'OMC et la direction des banques multilatérales de développement (1) (BND) ont été invités et se sont exprimés.

Rio de Janeiro n’était donc pas un sommet économique de plus. La déclaration finale des BRICS est inédite. Pour la première fois, un bloc de pays influents condamne officiellement l’utilisation de la faim comme méthode de guerre et la militarisation de l’aide humanitaire. La cible de cette condamnation est la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), créée par les États-Unis avec le soutien opérationnel d’Israël, financée et exécutée par des entreprises privées.

Face à une ONU neutralisée par l’Occident, les BRICS affirment que l’aide humanitaire est devenue une arme. Selon les mots du Président chilien Gabriel Boric, présent au sommet en tant qu’invité permanent : « Aucune forme d’assistance ne peut justifier l’assassinat de personnes affamées. Ce qui se passe à Gaza n’est pas seulement une tragédie humanitaire, c’est une violation du cœur même du droit international ». Boric fut le premier à faire allusion directement à la responsabilité des États-Unis et d’Israël.

La Chine a condamné l’utilisation du blocus comme punition collective et a exigé qu’Israël respecte ses obligations en tant que puissance occupante. Elle a également envoyé une aide directe, en dehors de tout schéma privatisé.

La Russie a été plus explicite : Sergey Lavrov (ministre des Affaires étrangères) a qualifié les actions israéliennes de « punition collective » et a dénoncé le double standard des puissances occidentales. Au Conseil de sécurité, la Russie et la Chine ont soutenu des résolutions visant à établir un mécanisme indépendant de supervision humanitaire à Gaza, bloqué par le veto américain.

La déclaration conjointe des BRICS a été sans équivoque : « Nous rejetons l’utilisation de la famine comme méthode de guerre et toute forme de politisation ou de militarisation de l’aide humanitaire. Nous exigeons un accès complet, sûr et sans restriction à tous les biens essentiels à la vie à Gaza. » C’est la première fois que les BRICS formulent une condamnation de cette ampleur.

Outre Boric, Lula da Silva (président du Brésil) s’est exprimé avec force sur « l’apartheid humanitaire », et le Premier ministre indien Narendra Modi a fait part de ses préoccupations concernant « l’utilisation de la logistique humanitaire à des fins de contrôle géopolitique, incompatible avec les principes de Bandung ».

Car le modèle de la Gaza Humanitarian Foundation représente un saut qualitatif dans la sous-traitance de la guerre : le conflit et l’aide humanitaire sont privatisés pour tirer profit à la fois de la défense et de la misère.

L’architecture de la GHF combine privatisation, externalisation de la guerre, contrôle démographique, déplacement induit, marché noir des biens essentiels et neutralisation des acteurs humanitaires indépendants.

Ce n’est ni un cas isolé ni une anomalie : c’est un modèle de guerre sans visage, exportable, adaptable et en expansion. Il repose sur une légalité opaque, une responsabilité juridique diluée, une narration publique façonnée par des lobbies et des cabinets de conseil. Bref, c’est le laboratoire du néolibéralisme militarisé.

Le monde qui vient…

La condamnation par les BRICS de la guerre d’extermination à Gaza n’est pas un geste protocolaire. C’est l’irruption d’un nouvel acteur politique sur la scène internationale. Le Sud global ne parle plus seulement de droits, mais de souveraineté. Il refuse d’accepter l’aide comme alibi, la logistique comme répression, l’assistance comme crime.

Le silence de l’Occident global face à Israël dépasse la complicité : c’est une doctrine. C’est pourquoi ce qui s’est passé à Rio de Janeiro marque un avant et un après.

Les BRICS ont tracé une limite. Et quand l’histoire sera écrite avec honnêteté, cet acte de dénonciation collective et souveraine sera rappelé comme le moment où une partie du monde a dit « ça suffit ! ».

En outre, tous les pays participants ont souligné le rôle des BRICS comme plateforme de coordination des intérêts de nombreux pays du monde. C’est, en effet, l'un des piliers clés de la multipolarité, remplaçant objectivement le système de mondialisation dominé par les États-Unis.

Dans la Déclaration finale adoptée (ci-après en anglais), tous les membres des BRICS se sont prononcés en faveur de l'arrêt de toute action agressive non seulement contre l'Iran, mais aussi dans la bande de Gaza, où a lieu une situation humanitaire catastrophique.

La position de nombreux participants concernant la situation en Ukraine figure dans la Déclaration. Tous se sont exprimés en manifestant une compréhension croissante des causes premières de cette crise.

Pour les BRICS, il est nécessaire d'accélérer la réforme de la répartition des quotas et des voix au sein du FMI.

Une importance particulière est accordée à la réforme de l'Organisation mondiale de la santé et sur la nécessité d'éviter les tentatives de politisation partisane de cette structure.

Les documents et les discussions reflètent les objectifs de protection de l'environnement, notamment dans le contexte de la préparation de la 30e conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP), qui se déroulera à Belém (Brésil) du 10 au 21 novembre 2025.

Le 1er janvier 2026, l'Inde deviendra présidente des BRICS et appliquera les plans en cours d’élaboration à New Delhi, assurant la continuité du travail de l'année 2025.

Le renforcement de l'ordre mondial multilatéral, dans le contexte des transformations fondamentales du système international, constitue l'un des objectifs les plus importants de l'union des BRICS.

La multipolarité n'est pas un choix, mais une réalité objective qui vient remplacer le modèle néolibéral étasunien. Le rôle prédominant des États occidentaux dits développés, bâti essentiellement sur des pratiques néocoloniales, est, en effet, obsolète. Ce paradigme de la mondialisation étasunienne appartiendra désormais au passé.

Note

(1) Les banques multilatérales de développement (BMD) sont des institutions supranationales fondées par des États souverains qui en sont les actionnaires. Leurs mandats reflètent les politiques d’aide au développement et de coopération établies par ces États.

Les BMD ont pour mission commune de favoriser le progrès économique et social dans les pays en développement, en finançant des projets, en soutenant des investissements et en générant des ressources financières au profit de l’ensemble de la population mondiale. Les BMD jouent également un rôle majeur sur les marchés internationaux des capitaux où elles lèvent d’importants volumes de fonds indispensables pour financer leurs prêts.

- Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire